はじめまして

今まで転勤のために、県外各地で茶道を経験して参りました。

平成16年より、終の住処に茶室を設けて四季折々の道具を

取り合わせ、お菓子も自家製手作りにして茶の湯を楽しんでおります

茶室は四畳半・四畳半台目・八畳広間・大炉といろいろ稽古できます。

又、折々に茶事・花月も楽しめる茶の湯の道場です。

|

| 稽古場紹介 |

|

|

露地の枝折戸

枝折戸を開けて見える露地です。

|

蹲(つくばい)

|

|

|

腰掛待合 |

| にじり口 |

|

|

|

茶室四畳半部屋から見たにじり口

連子窓と壁には腰張りがしてあります。 |

|

|

四畳半台目席

棹緑天井、化粧屋根裏掛け込天井、

網代落天井からなる三段構成の

四畳半台目茶室は二重の仕付棚を

配した台目出炉席です。

又、畳を敷き替え風炉先屏風で

仕切れば、四畳半本勝手席にも

代わります。 |

| |

|

|

八畳広間の席

八畳の茶室は、広間炉本勝手

大炉、釣釜にも使用出来ます |

|

|

| |

|

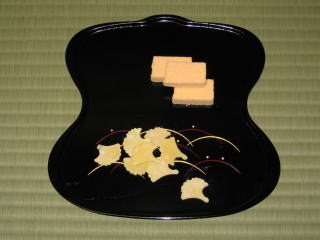

お稽古も毎月変わります。

※写真のお菓子は全て先生手作りです。 |

| 11月 |

|

開 炉 |

冬かぶら

練り切り 先生手作り |

|

|

炉開きに出される

粟善哉(あわぜんざい)

先生手作り |

| |

|

| 12月 |

|

菓子 薯蕷きんとん 先生手作り

銘 ・・・ 聖夜

|

|

| |

|

| 1月 |

|

|

初釜 |

柚子饅頭(薯蕷)

先生手作り |

|

|

福寿草 練切り

先生手作り |

| |

|

| 2月 |

|

|

大炉 ・・・ 逆勝手点前 |

| 極寒の”2月”だけの大炉 |

|

|

銘 下萌え

練り切 先生手作り |

| |

|

| 3 月 |

|

|

釣 釜 |

| |

|

|

銘・・・桃の里

練り切り 先生手作り |

落雁 銘・・・菜の花

先生手作り |

|

| |

|

| 4 月 |

|

|

銘 佐保姫 (春をつかさどる女神)

煉切 先生手作り

|

| 透木 裏ごう釜 |

|

|

花見団子 先生手作り

紅(花)、緑(草)、茶(土)をイメージ

お団子も食べ方があります |

銘 花紅

薯蕷(じょうよ)きんとん

先生手作り |

|

| |

|

| 五月 |

初風炉 |

|

|

| 灰型 二文字押切 |

|

|

銘 卯の花

薯蕷練切り(先生手作り) |

銘 青梅

練切り(先生手作り) |

|

| |

|

|

桑小卓で・・・ |

| |

|

| 6月 |

|

菓 子

銘 水無月

外郎製 先生手作り |

|

| |

|

| 7月 |

|

|

遠山の灰型 |

| 台目席の点前座 |

|

|

葉蓋のお点前 |

| |

|

| 8月 |

|

|

|

|

名水点 |

| |

|

| 9月 |

|

|

|

|

銘 着せ綿

練り切り 先生手作り |

| |

|

| 10月 |

|

向山の灰型

|

|

|

銘 山苞(やまずと)

先生手作り

|

五行棚

中置の点前座 |

|

|

大板

中置の点前座 |

らくがん・・・紅葉

雲平・・・いちょう

先生手作り |

|

|

水屋

基本に沿った使いやすい水屋に

しています。 |

| |

このページの先頭へ |